Ожог глаза: виды и лечение

Ожог глаза — это повреждение тканей зрительного органа в результате термического, химического или смешанного воздействия. От 6,1% до 38,4% глазных травм составляют ожоги. В МКБ-10 ожоговые поражения собраны в группу с кодом Т26. Ожогам подвержены люди любого пола и возраста.

Симптомы и последствия травматизации зависят от степени повреждения глаза. Так, после легких ожогов чаще всего происходит полное восстановление органа зрения, тяжелые и очень тяжелые ожоги могут приводить к потере зрительной функции, обширному некрозу тканей.

В статье представлены основные данные об ожогах глаз, клинические рекомендации, разработанные Ассоциацией врачей-офтальмологов.

Причины ожоговых травм

Ожоги глаз бывают термическими и химическими, а также смешанного происхождения. К термическим повреждениям приводит воздействие высоких температур и лучевое воздействие. Например, ожог может спровоцировать:

-

кипящая жидкость,

-

пар,

-

открытый огонь,

-

расплавленный металл,

-

зажигательные смеси,

-

лазер,

-

источники радиации,

-

ультрафиолетовое излучение в горах.

Термические ожоги человек может получить как в быту, так и на производстве.

Более часто — в 60–80% случаев — встречаются химические поражения глаз. До 75% из них являются производственными травмами. Также химические ожоги вызывает неаккуратное обращение с бытовой химией, красителями, удобрениями, ошибочное закапывание непредназначенных для глаз лекарств, ядовитые растения.

Химические ожоги разделяют на щелочные и кислотные. Повреждения кислотами (например, уксусной, серной, соляной), как правило, менее опасны.

Щелочи (например, гидроксид натрия, гидроксид калия) быстрее проникают в роговицу и вызывают более глубокие поражения.

Патогенез

Патогенез зависит от причины ожога. На степень повреждения влияет характер обжигающего агента, длительность его воздействия на зрительный орган.

Так, от воды температурой выше 41°С в тканях сворачиваются белки, клетки погибают. Повреждение эпителия роговицы нарушает обмен веществ во всех слоях оболочки. Вблизи травмированного участка происходит паранекроз клеток, он продолжает углубляться и расширяться, когда воздействие высоких температур уже прекратилось.

Причиной прогрессирования становится прежде всего нарушение водного баланса, к которому приводит ухудшение обменных процессов. Прогрессирование поражения глазных тканей также вызывают токсические продукты, которые образуются из-за гибели клеток.

При воздействии воды, нагретой до 80°С, как правило, страдает не только роговица, но и радужка, а также хрусталик.

Капля расплавленного металла за счет очень высоких температур, попав на глазную поверхность, вызывает испарение слезы. Таким образом формируется газообразная прослойка, которая может уменьшить поражающий эффект раскаленного металла.

От термических ожогов могут страдать кожа и слизистая оболочка век, конъюнктива глаза, роговица, склера, радужка, хрусталик, цилиарное тело, слезные органы, нервные окончания. При поражении последних снижается или полностью исчезает чувствительность поврежденных областей на веках, конъюнктиве, роговице.

Кислоты также могут поражать различные части глаза. Однако они провоцируют коагуляционный или сухой некроз с образованием труднорастворимых соединений и уплотнением некротизированной ткани, что затрудняет более глубокое проникновение кислот. Дальнейшее повреждение может вызывать воспаление, которое в свою очередь провоцируют токсические продукты распада и присоединившаяся инфекция.

Щелочи воздействуют иначе: вызывают колликвационный или влажный некроз, для которого характерно расплавление мертвой ткани. Щелочи быстро разрушают эпителий роговицы, проникая в более глубокие отделы зрительного органа. Так, гидроксид натрия попадает в переднюю камеру глаза уже через пять минут после контакта с глазной поверхностью.

Основное различие ожогов кислотами и щелочами состоит в том, что кислоты провоцируют ограниченные повреждения, достигающие наибольшей интенсивности почти сразу, затем возможен процесс заживления. Щелочные поражения, напротив, прогрессируют, инфильтрация и нагноение происходят позднее.

Виды ожогов глаз

По этиологии, как мы отмечали выше, ожоги могут быть термическими и химическими, а также смешанными.

По локализации выделяют ожоговые травмы:

-

век и области вокруг глазницы;

-

конъюнктивы и роговицы;

-

других частей зрительного органа и придаточного аппарата;

-

приводящие к разрушению глаза.

В России существует две актуальные классификации по глубине и протяженности поражения. Первая принадлежит Надежде Пучковской и соавторам, включает четыре вида и четыре степени:

-

легкие ожоги I степени, им свойственно покраснение кожи век, конъюнктивы, лимба, незначительный отек верхних слоев роговой оболочки и ее эрозии;

-

ожоги средней тяжести II степени: образование пузырей на веках, ишемия и отечность конъюнктивы, ишемия и покраснение лимба, помутнение поверхности роговицы, покраснение радужки;

-

тяжелые ожоги III и IV степени: некроз кожи век (III) или поражение менее половины века (IV), некроз менее половины конъюнктивы, поражение менее половины склеры, сосудистая ишемия менее половины лимба, несквозные дефекты трети роговицы, глубокое помутнение во всех ее слоях либо поражение IV степени в половине роговой оболочки, кратковременное изменение внутриглазного давления, иридоциклит, заполнение передней камеры экссудатом на треть;

-

особо тяжелые ожоги IV степени: некроз кожи более половины века, гибель более половины конъюнктивы, поражение склеры более чем на половину, тромбоз сосудов лимба, помутнение IV степени роговой оболочки (более половины), глубокие дефекты, помутнение хрусталика, выраженный иридоциклит, заполнение более трети передней камеры экссудатом, устойчивое изменение внутриглазного давления.

Процесс проходит четыре стадии (для легких и среднетяжелых ожогов актуальны, как правило, лишь первые две):

-

Первичный некроз.

-

Острое воспаление.

-

Выраженные трофические изменения и неоваскуляризация.

-

Рубцевание и поздние дистрофии.

Существует и более новая классификация 2020 года, разработанная на кафедре офтальмологии Военно-медицинской академии. Эта классификация также предполагает четыре вида и четыре степени ожогов. Тяжесть травматизации оценивают по степени повреждения лимбальных эпителиальных стволовых клеток, которые восполняют эпителиальный покров роговицы. Гибель этих клеток приводит к лимбальной недостаточности: на роговой оболочке появляются эрозии, на них нарастает эпителий конъюнктивы, сосуды врастают в строму, в результате образуется тотальное сосудистое бельмо.

В классификацию входят фазы течения:

-

Непосредственное воздействие поражающего агента.

-

Острая фаза, длящаяся около недели.

-

Ранняя репаративная фаза, протекающая с восьмого по 21 день после травматизации.

-

Поздняя репаративная фаза, начинающаяся с четвертой недели после ожога.

Классификация также содержит типы заживления поверхности глаз. Легкие ожоги обычно заканчиваются полным выздоровлением. При повреждениях средней тяжести на роговицу частично нарастает конъюнктива.

Тяжелые ожоговые травмы ведут к неоваскуляризации стромы роговой оболочки и тотальному паннусу. Исходом особо тяжелых повреждений становится стерильное изъязвление роговицы, ишемия и некроз в конъюнктиве и лимбе.

Основные симптомы

На симптоматику влияет вид и степень ожоговой травмы.

Обычно сразу после получения ожога пациента беспокоят следующие симптомы:

-

боль в пораженном глазу;

-

значительное или незначительное изменение остроты зрения;

-

слезотечение;

-

повышенная светочувствительность;

-

спазм век.

При легких ожогах острота зрения может уменьшаться незначительно, на 1-2 десятых, при тяжелых снижается вплоть до светочувствительности и слепоты.

Режущая боль наблюдается тогда, когда не поражены нервные окончания. При среднетяжелых и тяжелых ожогах чувствительность в зоне травматизации может быть снижена или отсутствует. В таком случае пациент не ощущает боли, блефароспазм, светобоязнь, слезотечение также могут отсутствовать.

Осложнения после ожогов

Легкие и среднетяжелые ожоги при своевременном лечении обычно протекают без осложнений. Однако даже эти виды травм, как и более тяжелые, могут осложняться присоединением инфекции.

Пораженные ткани являются благоприятной средой для активного размножения микроорганизмов. Чаще всего присоединяется стафилококковая инфекция. Выделяемые микробами протеазы в совокупности с продуктами распада усиливают интоксикацию, также микроорганизмы могут провоцировать аллергическую реакцию.

Повышение внутриглазного давления, которое свойственно пациентам с тяжелыми и особо тяжелыми ожогами, может привести к развитию вторичной глаукомы.

При тяжелых ожоговых травмах возможна деформация конъюнктивального свода. Она происходит из-за разрастания грануляционной ткани и последующего образования рубцов.

Еще одно осложнение тяжелых повреждений — формирование бельма.

Также могут появиться:

-

язвы и перфорация роговой оболочки,

-

вторичная катаракта,

-

субатрофия глазного яблока.

Со стороны век возможны такие осложнения, как лагофтальм, заворот и выворот век.

Диагностика ожогов глаз

Диагностику необходимо начинать со сбора анамнеза. Пациента следует расспросить о его жалобах, установить, когда возникли симптомы, какие события этому предшествовали.

Важно выяснить, что именно и как долго воздействовало на глазную поверхность — горячая вода, раскаленный металл, кислота, щелочь и так далее. Также врач-офтальмолог должен собрать информацию о состоянии здоровья пациента в целом, узнать есть ли у него хронические и острые заболевания.

Во время физикального обследования нужно осмотреть органы зрения. При тяжелых ожогах, чтобы исключить или подтвердить комбинированные травмы, оценивают характер дыхания, сердцебиение, измеряют артериальное давление.

Инструментальная диагностика включает:

-

визометрию;

-

биомикроскопию, в том числе с флюоресцеиновой инстилляционной пробой;

-

тонометрию;

-

тест Ширмера;

-

ультразвуковое исследование глаза.

По результатам обследования врач устанавливает вид и степень ожоговой травмы, назначает лечение.

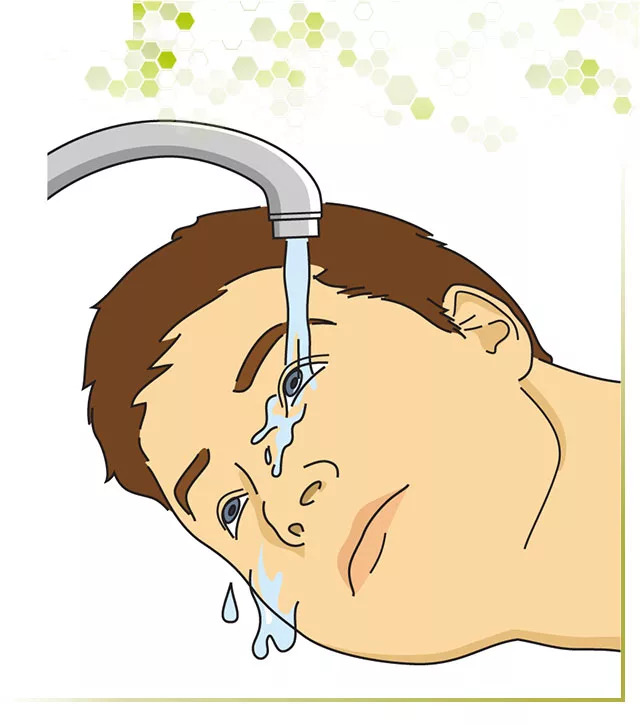

Методы лечения ожогов

Пациенту, который только что получил ожог, важно незамедлительно оказать первую помощь — промыть конъюнктивальную полость физиологическим раствором или водой. Перед промыванием врач вводит в пораженный глаз анестезирующий раствор.

Даже если травма глаза открытая, вначале зрительный орган промывают, лишь затем рану герметизируют.

Дополнительно неотложная помощь включает подкожное введение антистолбнячной сыворотки.

Чем раньше была оказана первая помощь и прерван контакт поражающего агента с глазной поверхностью, тем благоприятнее прогноз.

Консервативное лечение может включать применение обезболивающих препаратов. Кортикостероиды либо нестероидные противовоспалительные средства используют для контроля над воспалением.

Для предотвращения инфицирования обожженных тканей показаны антибактериальные препараты. Также терапия может включать применение антигистаминных средств, местных растворов, нормализующих внутриглазное давление.

Для сохранности слезной пленки и скорейшего восстановления эпителия роговицы может быть назначено ношение контактных линз. Врач выписывает линзы только тогда, когда микроциркуляция конъюнктивы восстановилась.

Хирургическое лечение разнообразно, зависит от тяжести ожоговой травмы. Могут проводиться некрэктомия, аутотенонопластика, пластические операции для устранения рубцовых изменений век и конъюнктивы, операции для лечения вторичной глаукомы, хирургическое лечение вторичной катаракты, кератопластика, кератопротезирование.

Прогноз и профилактика

Тяжесть травмы, своевременность лечения, наличие или отсутствие осложнений определяют исход. Так, при легких ожогах, как правило, происходит полное восстановление в течение одной недели.

Среднетяжелые ожоги излечиваются в течение двух недель.

Тяжелые и особо тяжелые ожоговые поражения глаз могут приводить к формированию бельма, значительному снижению зрения, гибели глазного яблока. Пациентам, чье зрение значительно снизилось, показана реабилитация.

Профилактика включает соблюдение техники безопасности на производстве и внимательность в быту.