Гемофтальм глаза

Гемофтальм глаза — это кровоизлияние в стекловидное тело. Заболевание считается одной из распространенных причин безболезненного снижения или потери зрения.

В МКБ-10 гемофтальм имеет код H43.1. Кровоизлияние диагностируют у пациентов разных возрастов, примерно у семи человек из 100 000.

Причинами гемофтальма становятся травмы, а также другие офтальмологические и системные заболевания, например, диабетическая ретинопатия в пролиферативной стадии, синдром Терсона. Прогноз зависит от размеров гематомы, своевременности лечения, его наиболее эффективным методом считается операция — витрэктомия.

В статье собраны основные данные о гемофтальме: причины и патогенез, классификация, симптомы, диагностика и лечение.

Причины и патогенез

Гемофтальм относится к полиэтиологическим заболеваниям. Патогенез зависит от причины кровоизлияния. Рассмотрим основные из них, а также сопряженные с ними патогенетические механизмы.

-

Заболевания сосудов сетчатки, провоцирующие ишемию. Диагнозы: диабетическая ретинопатия в последней стадии, ретинопатия при серповидноклеточной анемии, тромбоз вены сетчатки, семейная экссудативная витреоретинопатия. Сосудистые болезни, которые вызывают ухудшение кровоснабжения сетчатой оболочки, являются наиболее частой причиной кровоизлияния. Нехватка кислорода приводит к увеличенной выработке сосудистых факторов роста, в результате происходит неоваскуляризация сетчатки и диска зрительного нерва. Стенки новообразованных сосудов очень хрупкие, склонны к разрывам. Непосредственно разрывы и способствуют попаданию крови в стекловидное тело.

-

Патологии сосудов сетчатки, не связанные с ухудшением кровоснабжения. Диагнозы: артериальная гипертензия, атеросклероз. Эти системные заболевания также могут быть причиной гемофтальма. Как правило, они вызывают разрывы артериальных микроаневризм сетчатой оболочки.

-

Разрывы здоровых сосудов. Диагнозы: тупая травма глаза, проникающее ранение глаза. Тупая травма может приводить к задней отслойке стекловидного тела, растяжению сосудов сетчатки и их разрыву. Также результатом травмы может стать отслойка и разрыв самой сетчатой оболочки. При проникающем ранении, как правило, разрываются сосуды в нескольких местах, что приводит к тотальному гемофтальму. Травмы и ранения считаются наиболее распространенными причинами гемофтальма у молодых людей.

-

Другие состояние, провоцирующие разрыв здоровых ретинальных сосудов. Диагнозы: синдром Терсона, ретинопатия Вальсальвы, анемия и так далее. Например, при синдроме Терсона заполнение кровью стекловидного тела может быть связано с острым субарахноидальным или внутримозговым кровоизлиянием, а также с черепно-мозговыми травмами. У 15–20% пациентов с внутричерепными кровоизлияниями диагностируют синдром Терсона.

-

Субретинальные кровоизлияния, просачивающиеся через сетчатку в стекловидное тело без отслоения сетчатой оболочки. Диагнозы: полипоидная хориоидальная васкулопатия, увеальная меланома. Это наиболее редкие причины гемофтальма. Источником излияния становится субретинальная неоваскулярная мембрана.

К факторам риска появления гемофтальма относят:

-

декомпенсированный сахарный диабет;

-

декомпенсированную гипертоническую болезнь;

-

перенесенный инсульт или инфаркт;

-

заболевания крови;

-

близорукость высокой степени;

-

глазные травмы.

У маленьких детей внутриглазное кровоизлияние может стать следствием синдрома тряски младенца — на фоне длительной тряски происходит поражение ретинальных сосудов.

Классификация заболевания

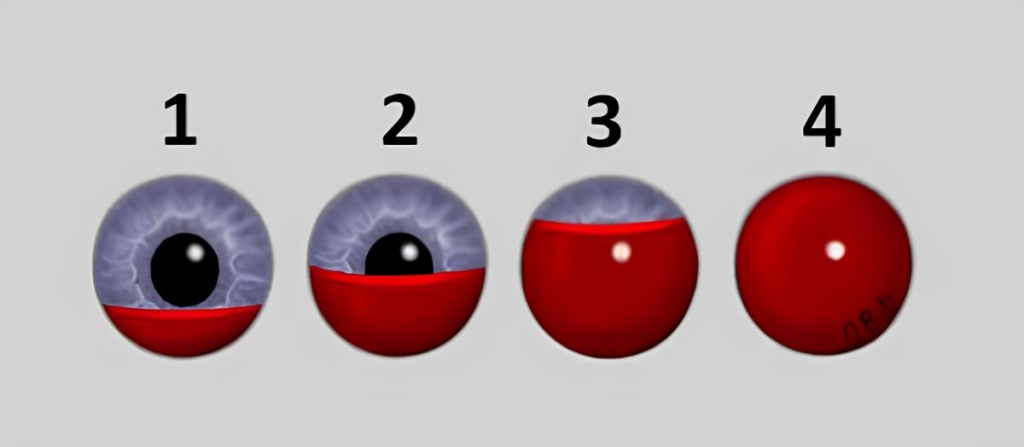

Гемофтальм классифицирую по нескольким признакам. Так, по объему крови, попавшей в стекловидное тело, выделяют:

-

частичный гемофтальм — кровь занимает менее трети глазной структуры;

-

субтотальный — кровь заполняет стекловидное тело на треть или на 2/3;

-

тотальный – кровоизлияние распространяется более чем на 2/3 глазной структуры.

Заболевание принято делить на четыре стадии:

I — свежая гематома (кровь в глазной структуре менее двух суток);

II — токсико-гемолитическая (гематома до десяти дней);

III — пролиферативная (до полугода);

IV — стадия фиброза (более полугода).

По расположению в отделах зрительного органа гемофтальм бывает передним, срединным, задним, смешанным. В зависимости от расположения относительно глазных стенок кровоизлияние может быть центральным, пристеночным, пристеночно-центральным. Также гемофтальм различают по плотности.

Симптомы и признаки гемофтальма

Основной жалобой пациентов становится внезапное безболезненное нарушение зрения. Боль может возникать только в случае травматической причины гемофтальма. Как правило, заболевание распространяется на один глаз, но в некоторых случаях (например, при синдроме Терсона) может поражать оба зрительных органа.

При частичном заполнении стекловидного тела свежей кровью больного беспокоит туман перед глазами, который со временем превращается в красноватые или черные плавающие точки, паутинообразные линии.

Для субтотальной формы характерны темные пятна в поле зрения. Иногда пятна настолько большие, что пациент не различает предметы, видит только их смутные очертания.

Тотальный гемофтальм лишает больного зрения, он может лишь различать источник света.

На токсико-гемолитической стадии гемоглобин и продукты его распада начинают воздействовать на другие глазные структуры, в результате может происходить быстрое снижение зрения.

Пролиферативная стадия характеризуется замещением гематомы соединительной тканью. Через полгода после кровоизлияния пациент может полностью потерять зрение.

На последней стадии фиброза происходит отслойка сетчатки. Финалом гемофтальма без лечения может стать атрофия зрительного органа.

Осложнения

На фоне гемофтальма развивается такое осложнение, как пролиферативная витреоретинопатия — разрастание фиброзной ткани на сетчатке, стекловидном и цилиарном теле. Это осложнение приводит к отслоению сетчатой оболочки.

Другими следствиями гемофтальма могут быть:

-

гемосидероз — токсическое поражение светочувствительных клеток сетчатки высвободившимися при распаде гемоглобина ионами железа;

-

глаукома из «призрачных клеток» — вторичная открытоугольная глаукома развивается из-за того, что «клетки-призраки» (жесткие двояковогнутые элементы, которые появляются из эритроцитов, потерявших свой пигмент) блокируют трабекулярную сеть и препятствуют оттоку жидкости.

-

гемолитическая глаукома — вторичная глаукома, которую провоцируют эритроциты и макрофаги, закупорившие трабекулярную сеть.

Своевременная диагностика и лечение снижают риск осложнений.

Методы диагностики

Офтальмолог начинает прием со сбора анамнеза. Необходимо выяснить жалобы пациента, время появления симптомов, события им предшествовавшие (например, черепно-мозговые травмы, травмы глаз, операции на глазах). Важно установить, есть ли у пациента хронические заболевания (например, сахарный диабет, гипертония, анемия), давно ли он наблюдался у специалиста, какие лекарства принимает. Обстоятельства работы и жизни также могут иметь значение.

Инструментальное обследование включает:

-

визометрию — острота зрения может быть как высокой, так и сниженной до светоощущения;

-

биомикроскопию — глазные структуры переднего отрезка могут быть в норме либо с помутнениями;

-

офтальмоскопию — помогает увидеть гематомы и места разрывов на сетчатке, при тотальном гемофтальме глазное дно обычно не просматривается;

-

УЗИ глаза в режиме B-сканирования — позволяет определить места разрывов, которые не видны при офтальмоскопии, а также оценить прилегание сетчатой оболочки и отслойку стекловидного тела;

-

тонометрию — уровень внутриглазного давления важен в том числе для установления осложнений (вторичной глаукомы).

Дополнительно офтальмолог назначает лабораторные исследования:

-

общий анализ крови,

-

гемостазиограмму,

-

анализ на глюкозу в крови (может быть выше нормы у пациентов с диабетом).

При подозрении на окклюзию центральной вены сетчатки важным показателем в общем анализе крови становится скорость оседания эритроцитов (повышена).

Гемофтальм глаза: лечение

Лечение назначается по результатам диагностики. Оно зависит от объема гематомы, от длительности заболевания, от сопутствующих диагнозов.

При частичном гемофтальме может быть занята выжидательная тактика — гематомы рассасываются самостоятельно. Пациенту рекомендуют избегать физических нагрузок. Возможен прием тромболитических препаратов.

В случае послеоперационного гемофтальма пациентам может быть назначен тромболитик в сочетании с лазерной коагуляцией (5–10 сеансов лазерного воздействия на все отделы стекловидного тела).

Наиболее эффективным методом лечения субтотального и тотального гемофтальма считается операция — витрэктомия. Через микроразрезы стекловидное тело с кровью удаляют полностью или частично, замещая его стерильным воздухом. В течение месяца воздух рассасывается, его место занимает внутриглазная жидкость.

Также оперативно можно устранить причины кровоизлияния. Например, разрывы сетчатой оболочки запаивают с помощью лазерной коагуляции.

После хирургического лечения офтальмолог назначает пациенту на две недели инстилляции противовоспалительных препаратов и антибиотика.

Прогноз и профилактика

При своевременном лечении прогноз благоприятный — зрение пациента восстанавливается, может даже улучшиться. Длительное отсутствие терапии особенно при больших гематомах, напротив, может приводить к потере зрительной функции из-за отслоения сетчатки.

Специфических профилактических мер не разработано. Важно соблюдать технику безопасности во избежание травм.

Пациентам с сахарным диабетом и гипертонической болезнью следует соблюдать рекомендации эндокринолога и кардиолога, контролировать уровень сахара в крови, давление.

Всем пациентам из группы риска необходимо регулярно (два раза в год) проходить профилактический осмотр у офтальмолога.