Пигментный ретинит

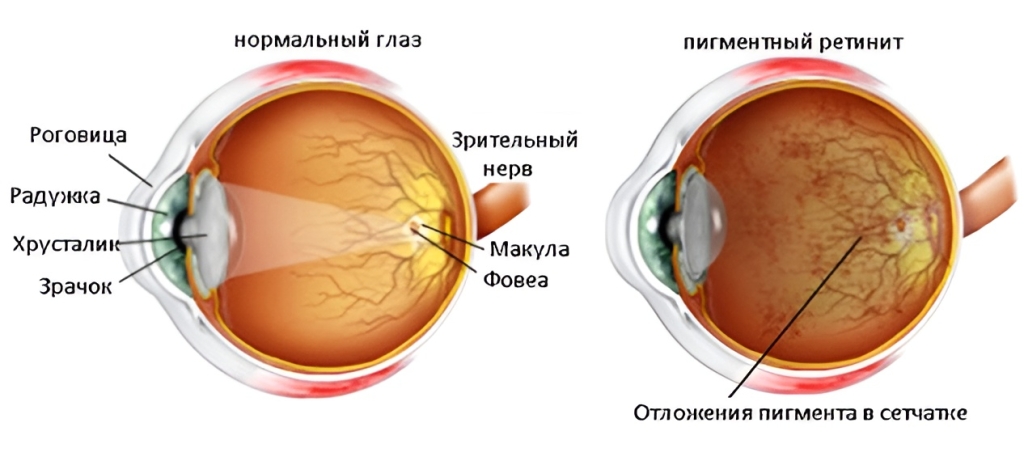

Пигментный ретинит — это генетически обусловленное заболевание сетчатки глаза, для которого характерно поражение пигментного эпителия и фоторецепторов (палочек и колбочек). Заболевание также называют пигментной абиотрофией сетчатки.

Пигментный ретинит МКБ-10 относит к группе H35.5 «Наследственные ретинальные дистрофии». Симптомы зависят от формы патологии, как правило, пациенты предъявляют жалобы на снижение остроты зрения, ухудшение темновой адаптации, сужение зрительных полей.

Пигментным ретинитом заболевают люди обоих полов, симптоматика может появиться как в детском возрасте, так и во взрослом. Сегодня диагноз ставят примерно одному человеку из пяти тысяч.

В статье собраны основные данные о пигментном ретините: симптомы и причины, формы заболевания, диагностика, лечение, прогноз.

Причины абиотрофии сетчатки

Абиотрофия является одной из самых распространенных форм наследственной дегенерации сетчатки. При этом к абиотрофии относится не одного, а несколько заболеваний сетчатой оболочки.

Происхождение пигментного ретинита связано с мутацией генов. Сегодня установлено несколько десятков генов и сотни изменений в них, провоцирующих абиотрофию сетчатки. Распространены три типа наследования:

-

аутосомно-доминантный,

-

аутосомно-рецессивный,

-

сцепленный с полом.

Например, дефекты в гене EYS часто становятся причиной аутосомно-рецессивного пигментного ретинита у представителей разных национальностей. Так, в Японии мутации в гене EYS обнаруживают у 20–30% пациентов с аутосомно-рецессивной абиотрофией, во Франции изменения в гене в большинстве случаев являются причиной этой формы болезни.

Пигментный ретинит может не проявлять себя у носителей поврежденных генов, может передаваться через поколение.

Иногда абиотрофия сочетается с другими нарушениями, например, входит в симптомокомплекс синдрома Лоуренса — Муна. При синдроме Ушера дегенерация сетчатой оболочки сочетается с нейросенсорной тугоухостью. Этот синдром является одной из основных причин слепоглухоты.

Патогенез

Пигментный эпителий сетчатки расположен между мембраной Бруха и фоторецепторами. Он выполняет несколько важных функций:

-

поглощает избыток света, тем самым обеспечивает четкость и контрастность изображения;

-

обеспечивает фагоцитоз отработанных частиц фоторецепторов;

-

выборочно доставляет фоторецепторам питательные вещества из сосудистой оболочки;

-

накапливает витамин А для правильной работы сетчатки;

-

отводит воду и ионы, что уменьшает вероятность отслойки сетчатой оболочки;

-

отводит излишки тепла к сосудистой оболочке.

Дефекты в генах нарушают работу клеток пигментного эпителия. Последний перестает выполнять свои функции. Поступление питательных веществ снижается, накапливаются продукты распада, что влечет поражение других слоев сетчатой оболочки.

Так, гибель палочек провоцирует ухудшение ночного видения, сужение полей зрения. Разрушение колбочек на последней стадии болезни снижает цветовосприятие и остроту зрения.

Осложнения абиотрофии

Со временем, после дегенерации колбочек, у пациентов с пигментным ретинитом может произойти отслойка стекловидного тела, а также может развиться макулярный фиброз или отек – это связано с тем, что через поврежденный пигментный эпителий проникает жидкость из хориоидеи. При макулярном отеке пациента беспокоит снижение зрения и искажение форм предметов.

К другим осложнениям относят:

-

помутнение хрусталика и заднекапсулярную катаракту, для которой характерен туман перед глазами, ухудшение центрального зрения;

-

открытоугольную глаукому с сужением поля зрения;

-

истончение склеры;

-

кератоконус.

Самым тяжелым осложнением пигментной абиотрофии считается слепота. Однако не все пациенты с таким диагнозом полностью утрачивают зрение.

Типы пигментного ретинита

Заболевание классифицируют по типу наследования. Выделяют:

-

Аутосомно-доминантную форму пигментного ретинита — это наиболее распространенный вид болезни, его провоцируют генные нарушения, в том числе изменения в гене RP1 (8 хромосома), гене PRPH2 (6 хромосома). Гены, вызывающие этот тип заболевания, кодируют белки, которые участвуют в обменных процессах пигментного эпителия. Изменения в структуре белков становятся причиной различных зрительных нарушений. Этот вид болезни передается больному от одного из родителей. Симптомы могут появиться позже и быть мягче, чем при других формах пигментной абиотрофии, заболевание медленно прогрессирует, не всегда его итогом становится слепота.

-

Аутосомно-рецессивную форму пигментного ретинита — встречается реже, чем предыдущий вид, становится следствием нарушений в генах SPATA7 (14 хромосома), CRB1 (1 хромосома) и других. Вероятно, эти гены кодируют белки, отвечающие за развитие глаз на эмбриональном этапе. У здоровых родителей, чьи родственники болели пигментным ретинитом, вероятность рождения ребенка с патологией — примерно 34,5 %. Появление симптомов приходится на детский или подростковый возраст, молодые люди с этой формой заболевания могут полностью утрачивать зрение.

-

Пигментную абиотрофию с Х-сцепленным типом наследования — тяжелое заболевание, поражающее только пациентов мужского пола, вызвано мутацией генов RP2 и RPGR. Эти гены связаны с белками, участвующими в обменных процессах сетчатки. Симптоматика проявляется в раннем возрасте, зрение быстро утрачивается.

-

Абиотрофию по причине мутаций митохондриальной ДНК — самая редкая форма пигментного ретинита. Как наследуется этот тип болезни? Только по материнской линии. Какие именно участки ДНК мутируют, ученым пока не удалось выявить.

Существуют и другие классификации заболевания. Так, по клинической картине абиотрофию подразделяют на типичную и атипичную (беспигментную, секторальную, инвертированную, белоточечную).

В следующем параграфе остановимся на симптомах каждой формы болезни.

Пигментный ретинит: симптомы и признаки

Аутосомно-рецессивная форма заболевания и абиотрофия, сцепленная с полом, обычно проявляются в детстве. Аутосомно-доминантные типы, напротив, чаще дают о себе знать во взрослом возрасте.

Одним из первых симптомов становится снижение зрения в темноте (гемералопия) из-за гибели палочек. Если болезнь прогрессирует быстро, симптом может наблюдаться несколько недель, если прогресс медленный — несколько лет. На следующем этапе ночное зрение полностью пропадает, дневное при этом остается неизменным.

Далее сужаются поля зрения, появляются периферические скотомы, в тяжелых случаях может развиться туннельное зрение в пределах 10°, что приводит к инвалидизации пациента.

Нарушения в колбочковом аппарате изменяют цветовосприятие, так, больной не видят синий цвет.

Дегенерация палочек и колбочек ведет к полной слепоте.

При типичной форме пигментной абиотрофии наблюдается следующая симптоматика: нарушение зрения в темноте, уменьшение зрительных полей. Во время обследования глазного дна специалист фиксирует бледность диска зрительного нерва, сужение сосудов, костные тельца — скопления пигмента на средней периферической части сетчатки.

При беспигментной атипичной форме симптоматика более ярко выражена, однако во время обследования на сетчатке не обнаруживают костные тельца, электроретинография фиксирует уменьшение амплитуды a- и b-волн, на ранних стадиях болезни показатели могут быть незначительно снижены.

При секторальном пигментном ретините зрительный нерв не изменен, острота зрения высокая, однако зрительные поля сужены — появляются скотомы в форме подковы обычно в нижней височной части.

Для атипичной инвертированной абиотрофии характерно поражение области макулы, где наблюдаются скопления пигмента. Колбочки страдают больше палочек, поэтому ухудшается центральное и цветное зрение, также пациенты могут жаловаться на светобоязнь.

Белоточечная атипичная форма характеризуется типичными симптомами и наличием на глазном дне белых пятен с пигментными наложениями или без них.

Диагностика

Прием начинается со сбора анамнеза. Важно выяснить жалобы пациента, время появления симптомов, семейную историю (был ли диагностирован пигментный ретинит кому-то из родственников).

Затем проводится проверка остроты зрения. Оно может быть как стопроцентным, так и сниженным до светоощущения. При ранних тяжелых формах заболевания преобладает гиперметропия, при поздних формах — миопия, астигматизм.

Периметрия помогает установить изменения полей зрения. По таблицам Рабкина определяют цветоощущение пациента.

Выявить основные признаки болезни (костные тельца, сужение сосудов, бледность ДЗН) позволяет осмотр глазного дна. Также в рамках офтальмологического обследования проводится электроретинография, она помогает диагностировать заболевание на ранней стадии.

Дополнительно пациенту и его близким родственникам следует пройти генетические тесты для установления причины абиотрофии. Установив, в каком гене произошла мутация, проще прогнозировать течение заболевания и составлять план лечения.

Пигментный ретинит: лечение

Генная терапия — новый подход к лечению пигментной абиотрофии. Разработан препарат для пациентов с мутацией в гене RPE65. В составе препарата вирус, который переносит на сетчатку нормальные копии поврежденного гена. Инъекции снижают скорость прогрессирования болезни и улучшают зрения. Такое лечение имеет ряд противопоказаний, ограничений и побочных эффектов.

В случае катаракты, вызванной пигментным ретинитом, рекомендована имплантация интраокулярной линзы.

Методом лечения тяжелых форм абиотрофии может быть применения имплантов, связанных с внешней системой. Имплант с чипом размещают на сетчатке. Пациент надевает очки с небольшой видеокамерой, камера записывает изображение и передает на имплант. В результате пациент может видеть контуры предметов, но не цвета или мелкие детали.

Специалисты продолжают разрабатывать новые методы лечения пигментной абиотрофии. Одно из недавних открытий — способность прогестерона предотвращать гибель фоторецепторов.

Прогноз и профилактика

Прогноз зависит от формы болезни. Пациенты с аутосомно-доминантным типом дольше сохраняют высокую остроту зрения. При аутосомно-рецессивном и Х-сцепленном пигментном ретините зрение снижается еще в юном возрасте.

Генетические исследования позволяют определить причину болезни и своевременно начать поддерживающую терапию.